Ha escrito, compuesto y hasta rescatado canciones. Manuel Monestel recibe esta semana el Premio Nacional por aportes incomparables a la cultura de Costa Rica.

Testarudo, cabeza dura, necio. Son calificativos que pueden sonar insultantes para algunas personas, pero para otrxs es solo una forma de vivir. A veces la única. Aquí en LA NECEDAD nos cobijamos con esos adjetivos para defender lo que nos gusta, para seguir haciendo, seguir pensando y seguir compartiendo (sin esto último no valdría la pena el esfuerzo).

Por eso nos encantó que Manuel Monestel, nuestro nuevo Premio Magón -nada más el título más grande de cultura de Costa Rica- se definiera a sí mismo como un cabeza dura, un hombre que ha dedicado su carrera artística y académica a celebrar el legado cultural del Caribe, el calypso, ritmos olvidados y la vida de Walter Ferguson.

En honor a su premio, le pedimos a Arturo Pardo que se sentara a conversar con Monestel, quien por 45 años ha alimentado ese sueño que se llama Cantoamérica. El resultado no nos podría tener más alegres. Su fuerza para seguir creando y compartiendo y su resistencia a "venderse" nos inspiran y emocionan. Por eso -cariñosamente- le concedemos también el título de Leyenda Necia.

El Premio Magón que no canta por cantar

Manuel Monestel es un cabeza dura. Eso lo dice él mismo, cuando explica la longevidad de Cantoamérica, su banda musical que, más allá de sus canciones, se ha caracterizado por su conciencia social y un espíritu contestatario.

Ser consecuente entre lo que canta y lo que cree lo ha llevado a rechazar contratos con discográficas, hacerse al margen de conciertos masivos en los que no hubiera un trato justo hacia los artistas y mantener una férrea lucha por mantener unl repertorio de canciones originales o de autores locales. “Si uno deja eso de lado, los artistas se ajustan a moldes prediseñados, entonces se va al carajo la originalidad y la creatividad”, comenta.

Su trabajo incansable de casi medio siglo lo hizo merecedor del Premio Nacional de Cultura Magón 2024. Cuando recibió la noticia, primero se cuestionó por qué este Gobierno lo premiaba. Luego, se sintió mejor cuando cayó en cuenta de que no es el Poder Ejecutivo quien se lo otorga, sino los representantes de las instituciones de cultura y educación. Así sí.

Atención a la letra de "Dam Pañaman" de Monestel, en la que describe su lucha por profundizar en la cultura del Caribe sin seer nacido allá.

“¿Qué cree que ha hecho para que le dieran este premio?”, le pregunto en una conversación que tuvo lugar en el restaurante Árbol de Seda, en Barrio Escalante. “He hecho lo que he sentido que tenía que hacer; soy sincero con mi propuesta y me encanta lo que hago”, me responde desde la silla de enfrente.

A sus 74 años de edad todavía le surgen preguntas existenciales: “¿Estaré haciendo bien las cosas?”. “¿Tendrá sentido lo que hago?”. La creatividad confronta al artista consigo mismo antes que con cualquier audiencia.

Nunca estudió música. No es afrodescendiente ni limonense y por eso también le llovieron las críticas cuando empezó a componer e interpretar calypsos. “¿Te creés negro?”, le cuestionaban desde Limón.

En la capital, a la vez, se incomodaban porque acogiera y compartiera una expresión que, antes –y tal vez todavía– muchas personas no consideran suficientemente tica. Es una muestra más de un racismo solapado y, otras veces, más descarado.

Empecinado en profundizar en el calypso, se dedicó a conocer hasta el último rincón de su historia y cada uno de sus componentes. “Si uno se va a meter a trabajar música que no es original de uno, hay que abrir los ojos, las orejas y la boca para saborear. Al final, así uno tiene la propiedad para decir las cosas en las canciones. Si no, saldrán muchas cosas superficiales”.

Sus detractores han ido quedando botados en el camino. Lo mismo ha ocurrido con sus propias inseguridades. Con el Premio Magón reafirma que la labor que ha hecho –y sigue haciendo– contribuye con la cultura del país, primero desde la música y la investigación y, más recientemente, desde la literatura.

En la justificación de por qué recibe este galardón, el jurado declaró que Monestel “ha dejado huella en el desarrollo de la etnomusicología costarricense, visibilizando las expresiones culturales de comunidades históricamente marginadas”.

Ha pasado mucho tiempo desde que Manuel cruzó el túnel del Zurquí con la misión de entender cuáles ritmos florecían en Limón, en función de la diáspora africana. Para entonces, ignoraba la existencia de Walter Ferguson, así como de muchos otros calypsonians. Al poder apreciarlos, en vivo y en directo, entendió que lo que hacían no se centraba en melodías pegajosas o interpretaciones virtuosas. En cambio, se encontró con el valor de letras de una rica narrativa, que registran las costumbres afrolimonenses y la resistencia cultural.

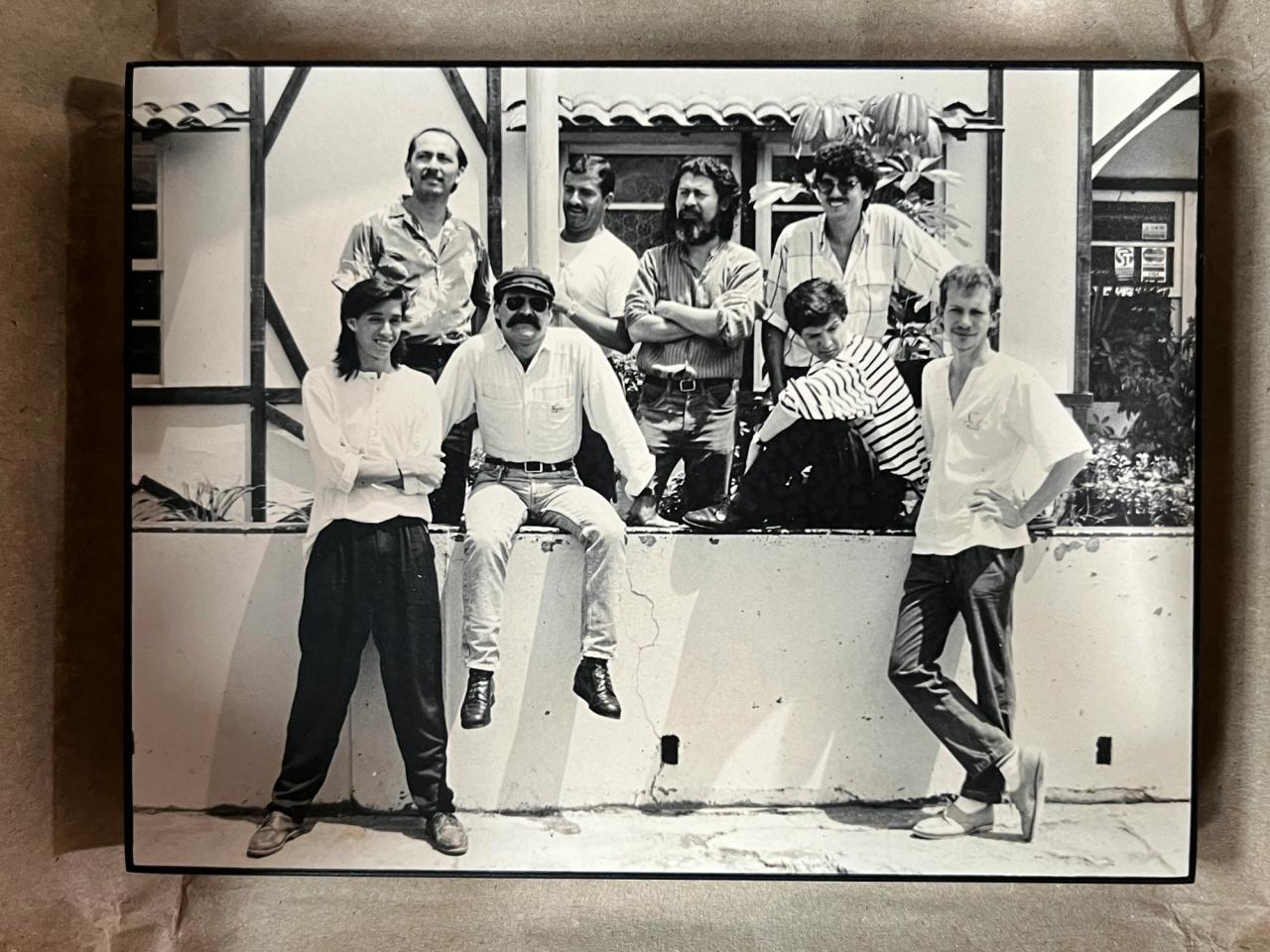

Cantoamérica celebra este 2025 45 años de existencia. Aquí vemos su alineación de 1985 en México. Foto por Modesto López/cortesía de M. Monestel.

“Las letras del calypso se cantan en inglés criollo, que fue perseguido por el Gobierno costarricense por muchos años”, dice Monestel, quien, entre otros libros, es autor de Ritmo, canción e identidad: Una historia sociocultural del calypso limonense (2005).

En el 2016 Monestel ganó una beca para estudiar más sobre el sinkit, un género musical nacido en los 60s y 70s en Limón que luego desapareciera completamente del repertorio de conjuntos y comparsas. Junto con Amarillo, Cyan y Magenta, Monestel rindió la defensa de su investigación con un concierto, donde interpretaron temas originales como "Danza de zorritos", "Cieneguita" y "Black Star Line".

“Con mi trabajo de investigación y difusión yo no diría que estoy rescatando nada, porque los que hacen calypso siguen ahí.", afirma él. "Lo que he hecho es visibilizar el calypso y la música del Caribe”.

Walter Ferguson fue su maestro musical, así como el modelo para “ser un humano íntegro, con cariño grande por la gente, amor por su comunidad y respeto a sus vecinos”.

Por otro lado, Monestel se convirtió en un difusor necesario de la música del legendario Ferguson, también conocido como Mr. Gavitt, para facilitar que su obra se diseminara más allá de Cahuita, inclusive hasta otras fronteras.

Concierto en el Teatro Variedades, Costa Rica, 2010

De sus temas, la agrupación ha grabado varios como "Callaloo", "One Pant Man" o "On Carnaval Day" y las han llevado a escenarios de Estados Unidos, Benín, Brasil, Taiwán, Canadá, entre otros países.

Cualquier músico que ingrese a Cantoamérica aprenderá a apreciar profundamente el calypso. Aprenderá, también, que hay una especie de mística social y política que se entremezcla en los compases de 6/8 y letras bien pensadas.

Desde su fundación, en abril de 1980, por Cantoamérica han pasado cerca de 80 músicos. Entre los nombres encontramos a Edín Solís, Tapado Vargas, Andrés Cervilla, Alonso Torres, Walter Flores o Andrés Cordero. Recientemente, también se han concretado colaboraciones con artistas jóvenes como Karol Barboza, Elena Zúñiga y Stephie Davies. Esta última se convirtió en la primera mujer limonense en grabar calypsos, todos compuestos por Monestel.

El repertorio original de Cantoamérica está plasmado en 16 discos (este año saldrá el número 17) e incluye temas como "Palalé Pot", "Dam Pañaman", "Caimán de la caimanera", esta última con letra del expresidente Abel Pacheco.

Cantoamérica en 1990. Foto por Irene Chaverri Polini/Cortesía de Manuel Monestel.

Si Manuel midiera el éxito de Cantoamérica por la presencia en radios, su vida sería infeliz. Una única de sus canciones ha pegado en las emisoras. "Buscando esa bella flor" se mantuvo en el número uno de Radio Sonora por varias semanas en algún punto cercano al lanzamiento del disco homónimo, en 1988.

“Llamé a la emisora y me respondió Parmenio Medina. Le di las gracias, y me dijo que no tenía que agradecerle. Me dijo que puso la canción porque le parecía buena, pero era la gente la que la pedía”, cuenta.

Si la obra es complaciente, no es arte, es entretenimiento.

En el libro Tambores de resistencia: Historia del Grupo Musical Cantoamérica, Monestel explica que, hasta cierto punto, la historia de la banda tiene cierta tragedia, pues en algún momento se esperó un mayor reconocimiento oficial y de medios de comunicación, que, más bien, han ignorado en gran medida la discografía del grupo.

“Cantoamérica ha intentado recorrer un camino sinuoso, en la Costa Rica que no cree en sus propias identidades y que no logra sentir orgullo por sus músicos y sus producciones originales”, comenta en la obra publicada este mismo año, en una de tantas líneas llenas de verdades.

¿Y entonces cómo se mide el éxito de Cantoamérica? Su fundador asegura que se manifiesta en el impacto que sus composiciones han tenido en la memoria colectiva de quienes han seguido al grupo con el paso del tiempo. Esto se comprueba con el efecto generado en la audiencia cuando suenan clásicos como "Seguirá el amor" y "Buscando esa bella flor".

También es tajante al afirmar que se puede valorar en función de que el proyecto se ha mantenido “sin subsumir a la avaricia de las empresas, al delirio de la avaricia de la fama y modas que confunden a los músicos”.

“Las canciones son el reflejo de la sociedad”, dice, antes de aseverar que no cree en la popularidad de las piezas como parámetro para evaluar la calidad de una obra.

Con un espíritu optimista-moderado, tiene la esperanza de que, algún día, habrá más músicos costarricenses que decidan romper con los esquemas habituales y dejen de aferrarse a las mecánicas del consumismo y del marketing que dice de qué escribir y cómo componer.

“El arte no puede ser eso, no puede ser complaciente. Si la obra es complaciente, no es arte, es entretenimiento. Las canciones deben emular lo mejor del ser humano, no lo mejor de lo que dicta la industria y el comercio”.

Cantoamérica en un festival en pro de las víctimas del terremoto de Limón, 1991.

A Manuel lo define una mentalidad rebelde desde su juventud. Una de sus primeras manifestaciones de inconformidad fue dejarse el pelo largo cuando aún estaba en el colegio, hacia 1969. Su apariencia era alternativa incluso en la Universidad de Costa Rica, donde estudió Sociología. En el campus Rodrigo Facio, apenas unos tres hombres más llevaban la melena larga, y con ellos compartía ese gesto simbólico de resistencia que los diferenciaba del resto. A los 22 años, además, complementó su cabellera con una frondosa barba que, desde entonces, nunca se ha afeitado. “¿Hasta dónde llega la rebeldía en la vida?”, le pregunto.

“Yo diría que todavía sigue. La rebeldía me garantiza mantener una postura crítica constante. No trago sin digerir. Dejo que ocurra un proceso de discernimiento entre lo que es cultura charrata e impuesta, y lo que realmente busca un desarrollo humano o social”.“Aun con el premio, sigo siendo rebelde. Que me lo den no significa que deje de cuestionar. Con cariño, respeto y vehemencia, puedo decir que ningún premio va a cambiar mi forma de hacer las cosas”.

Cantoamérica celebrará su 45.º aniversario, con tres conciertos en donde se hará una pequeña presentación del libro Tambores de resistencia: Historia del Grupo Musical Cantoamérica, escrito por Monestel.

- 4 de julio - Mundoloco.

- 5 de Septiembre - Mundoloco

- 6 noviembre - Teatro Nacional.

La música de Cantoamérica está disponible en Bandcamp.